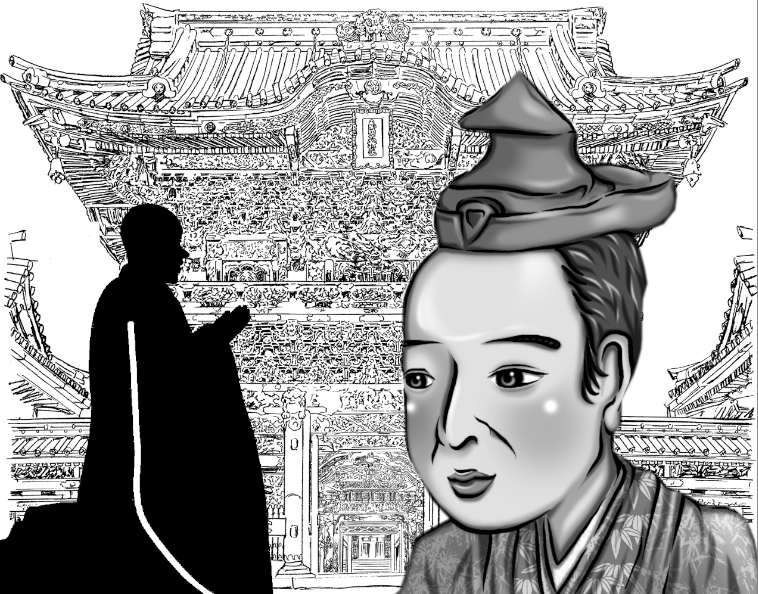

1582年(天正10年)、天下統一を目前にした織田信長(おだのぶなが)は、家臣・明智光秀(あけちみつひで)の裏切りにより追い詰められ、自害します。

戦国時代最大の事件ともいえる「本能寺の変(ほんのうじのへん)」のことです。

織田信長に代わり天下人を目指した明智光秀でしたが、主君の仇を討とうとした豊臣秀吉(とよとみひでよし)の反撃により敗れ、落ち延びるときに落ち武者狩りにあって命を落としました。

ここまでは定説の話!

歴史大好き、くろーるです。

ところが、明智光秀は生き延び、徳川家康(とくがわいえやす)の側近となっていたというのです!!

その人物こそ、徳川家康の側近として大きな影響力をもった僧・南光坊天海(なんこうぼうてんかい)だといわれます。

もちろん、南光坊天海が自ら名乗ったわけではありません。

しかし、明智光秀と南光坊天海の間には、不思議と共通点が存在します。

そして、謎の童謡「かごめかごめ」こそ、明智光秀=南光坊天海を示しているというのです。

『明智光秀=南光坊天海説』とかごめかごめの謎解きに迫ります!!

南光坊天海こそ「豊臣家滅亡」「江戸と日光東照宮」の発案者

天台宗の僧であった南光坊天海ですが、その生まれや経歴の正式な記録はありません。

陸奥国会津の生まれといわれますが、それは『東叡山開山慈眼大師縁起』に記述があるだけです。

正式な記録としては、1590年(天正18年)の豊臣秀吉による小田原征伐のときには、徳川家康の側近としていたことがわかっています。

ほとんど突如として現れたような状態なのです。

そして、南光坊天海は徳川家康の側近として見事な能力を発揮します。

豊臣家にイチャモンをつけた「方広寺事件」の黒幕

天海のおかげで、豊臣家を無くすことができたわい。

大阪夏の陣で滅亡した豊臣家が徳川家康と争うきっかけとなったのが「方広寺鐘銘(ほうこうじしょうめい)事件」。

豊臣家二代目・豊臣秀頼(とよとみひでより)が方広寺の再建の祝いに送られた鐘に刻まれた銘文にイチャモンをつけたのです。

「国家安康」とは、国と安という文字で“家康”を分断している!

「君臣豊楽」とは、豊臣家の復活を願ったものだ!

徳川家を滅ぼそうとしているに違いない!

ここに目をつけたのは、南光坊天海だったといわれています。

江戸の町を風水によって守るアイデアの提案者

これも有名な話ですが、江戸の町づくりには風水の考えを採用しています。

江戸城を中心として鬼門にあたる北東には寛永寺を配置し、裏鬼門にあたる南西には増上寺を配置したのも悪い気を断ち切るためです。

僧らしいアイデアで江戸の町を、そして、徳川家を安泰とすることに成功しました。

江戸の守りに平将門の呪術力を利用!?→『呪霊が守る東京!北斗七星が意味する日本三大怨霊・平将門の結界』

徳川家康を守り神に!日光東照宮建築のキーマン

徳川家康が死後、神となって名乗る名前「東照大権現」を考えたのは南光坊天海でした。

そして、江戸から見て鬼門の北東の位置にあたる日光に徳川家康を安置するアイデアも南光坊天海だったといわれます。

そのために、日光東照宮を建てる指揮をとることになったのです。

さて、日光には「明智平(あけちだいら)」と呼ばれる紅葉スポットがあることをご存知でしょうか?

南光坊天海が、自分の故郷に似ていることから名付けたといわれます。

本題の最初のキーワードが出てきたような気がしませんか?

明智光秀と南光坊天海の共通キーワード「謎の前半生」

明智光秀と南光坊天海の生まれについては諸説あり、ハッキリしていません。

明智光秀は、1513年~1526年頃の生まれというのが一般的ですが、かなり幅があります。

ただ、この生まれだとすると明智光秀が本能寺で織田信長を攻めたのは、60~70歳の頃になります。

当時としては、かなりのおじいちゃんになってから主君を裏切ろうとしたのです。

しかも、あの気性の激しい織田信長に対してというのは、違和感を感じます。

一方、江戸時代になってからですが、明智光秀は1540年頃の生まれだという記録も残されています。

この説であれば、本能寺の変は40代そこそこですから、まだまだ働き盛りで野心をもっても良さそうです。

南光坊天海の生まれはいつ頃??

南光坊天海は1536年頃の生まれとされ、108歳まで生きていたと説があります。

仮に、「明智光秀1540年生まれ説」をとった場合は、南光坊天海の生まれにかなり近いといえますね。

明智光秀・南光坊天海ともに生まれがハッキリしないのは、前半生の記録があまり残されていないからです。

経歴がハッキリしない二人が、同一人物であってもおかしくないですよね。

明智光秀と徳川家康の共通キーワード「信長による親族見殺し」

では、徳川家康がなぜ、本能寺の変で裏切り者になった明智光秀を側近にしたのでしょうか?

本能寺の変の黒幕は、徳川家康であるという説もあります。

しかし、徳川家康黒幕説には疑問が残ります。

本能寺の変の当時は、徳川家康一行は大阪・堺で観光中でした。

そのため、命からがら地元・三河へ帰ることになったのです。

黒幕であれば、もっと準備万端していてもよさそうなものです。

でも、徳川家康が明智光秀に同情すべき点もあります。

それは、ともに織田信長に親族を殺されているという点です。

徳川家康は、武田氏との内通疑惑により最初の妻と長男を自害させられています。

一方の明智光秀は、人質となっていた母親を救うことを織田信長に許可されず、殺されてしまったのです。

また、徳川家康は元から敵方の家臣を取り込むことで、自身の家臣団を強くしていきました。

武田氏や北条氏といった、その後滅んでしまった戦国時代の大大名の家臣団です。

明智光秀は、織田信長がもっとも信頼していた家臣ともいわれるほど、高い能力の持ち主でした。

能力の高さと織田信長の信頼度は、豊臣秀吉より上であったといわれます。

徳川家康にとって、明智光秀を家臣に加えることは何にも代えがたい価値があったはずです。

もちろん、豊臣秀吉との関係悪化を考えれば、明智光秀をかくまったことはいえません。

南光坊天海という偽名を使って、側近に置くことを考えたともいえますよね。

童謡「かごめかごめ」の謎は″明智光秀=南光坊天海″が鍵

かごめかごめ かごの中の鳥は いついつでやる 夜明けの晩に 鶴と亀がすべった うしろの正面だぁれ

昔から子供の遊び歌として知られる「かごめかごめ」。

でも、その歌詞を見ると、意味のわからない情景が浮かんできます。

まるで、暗号みたいだね・・・

実はこの作詞者は、南光坊天海だといわれているのを知っているでしょうか?

そして、この「かごめかごめ」の中に南光坊天海の正体が隠されているのです。

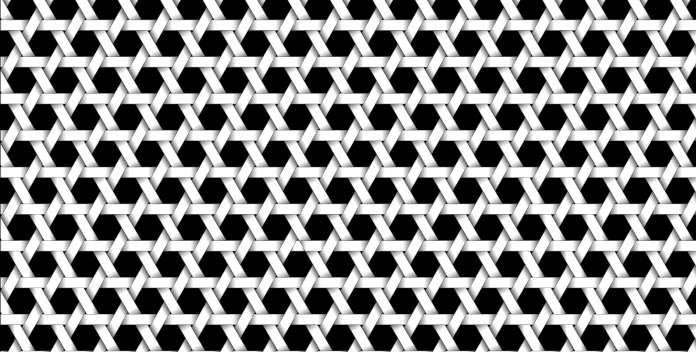

″かごめ”というと鳥のカゴメを思い浮かべますが、ここでの意味は違います。

日本に古くから伝わる「籠の目」=籠目(かごめ)柄を表わします。

籠目は二つの三角形を組み合わせた形状をしています。

この籠の目の形状こそ、徳川家と明智家ゆかりの場所を結ぶキーワードになっているのです。

明智氏の祖先にあたる土岐(とき)氏。

鳥は“とき”の読み直しと解釈することができます。

少し強引な感じもしますが、「土岐」の読み直しはこれが初めてではありません。

本能寺の変の直前に明智光秀が残した歌には、こう残されています。

時は今 雨が下しる 五月かな

この″時(とき)″も″土岐(とき)″の読み直しと解釈されています。

明智光秀が自身の表現方法として、「土岐氏」を使っていたことがわかりますね。

前出の″鳥=土岐”と続けて読むと、「土岐氏はいつ出てくるのか?」と読めますよね。

明智光秀がその正体をいつ表わすのか?となり、このあとの謎解きのヒントへとつながっていくのです。

歌の中では、なんとなくスルーされがちな″夜明けの晩″。

でも、よく考えると″夜明け″とは朝を表現する言葉なのに、″晩″という夜を表現しています。

あべこべの言葉を並べた謎のキーワードが登場するのです。

これは夜でも明ける神々しい場所「日光」を示し、徳川家康を祀るに日光東照宮と考えられています。

日光東照宮の徳川家康の埋葬された宝塔には、鶴と亀があります。

鶴=天を表わし、亀=海を表わし、合せると「天海」になるというのです。

「統治」を構成する″統″の訓読みは「すべる」。

「鶴と亀がすべる」とは、「天海が統治する」と読めることになります。

「かごめかごめ」の最後の歌詞である″うしろの正面だれ″は、ちょっとホラーめいて聞こえます。

謎の言葉やシチュエーションが続く「かごめかごめ」は、一番最後には振り向かなくてはいけません。

その振り向いた先には、何があるのか。

ひとつには、日光東照宮に向かって立ち、うしろを振り返った方角には「本徳寺」というお寺があります。

この本徳寺には明智光秀の肖像画がおさめられているのです。

そして、もうひとつ。

日光東照宮には鶴と亀があることはお話ししましたが、その間に立って振り返るとあるものが見えるといわれます。

それが屋根瓦にある″桔梗紋″なのです。

桔梗紋は明智家の家紋であり、明智光秀の旗印でした。

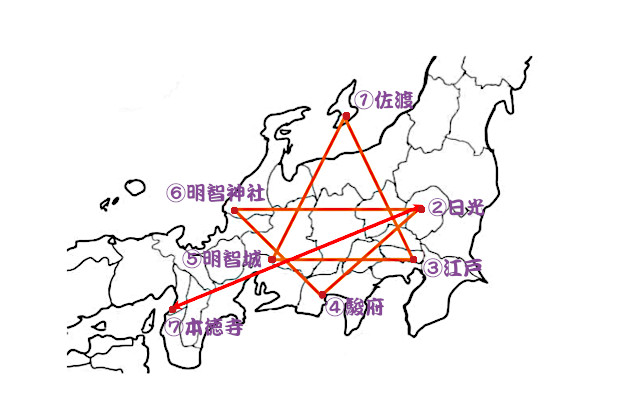

①明智光秀が開いたという佐渡金山

②徳川家康を祀る日光東照宮

③南光坊天海が設計した江戸

④徳川家康の居城・駿府城

⑤明智光秀の居城があったとされる明智城

⑥明智光秀を祀る明智神社

⑦本徳寺

籠の目が歪になるので強引すぎる!ともいえますが、昔と今では地図の精度が違います。

それを考えるとただの偶然とはいいきれません。

かごの目によって結ばれた場所を結び、そこを日光東照宮から振り返ると明智光秀が隠れていたとなり、その正体こそ南光坊天海であることを童謡「かごめかごめ」として暗号化。

そして、南光坊天海が新たな支配者となることを暗示されている。

これこそ、「かごめかごめ」の真実なのです。

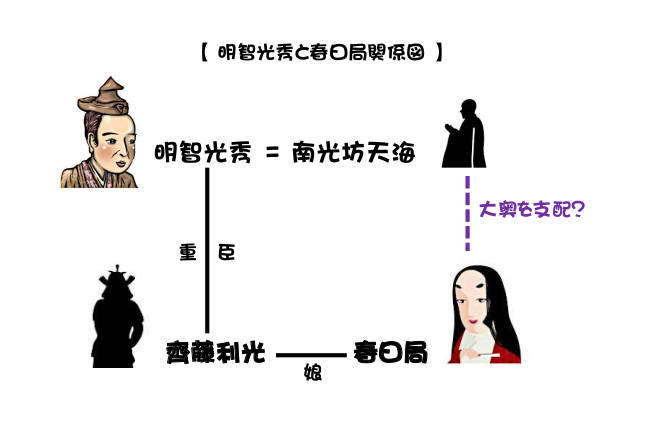

大奥の権力者・春日局と明智光秀の不可思議な関係

「かごめかごめ」によって、徳川家を陰から支えるとも支配するともいえる明智光秀と南光坊天海。

その陰の支配を意味するところが「大奥」であるといわれるのです。

徳川三代将軍・家光(いえみつ)の時代に確立されたという女性のみで構成された大奥は、″影の幕府″ともいわれ、将軍でさえ勝手には立ち入ることを許されていませんでした。

その大奥で絶大な権力を振るっていたのが、徳川家光の乳母(養母)であった春日局(かすがのつぼね)です。

春日局は齋藤利光(さいとうとしみつ)の娘であり、齋藤利光とは明智光秀の信頼の厚い重臣でした。

また、春日局が徳川家光の乳母になった経緯にも不自然な点が見られます。

京都の粟田口(あわたぐち)に掲げられた高札を見て、その募集に応募して徳川家光の乳母となったとされます。

次期将軍にもなろう人物の乳母を募集広告によって決めるなど、普通では考えられませんね。

しかも、「粟田口」とは明智光秀が磔にされた場所というのも、どこか因縁めいたものを感じます。

明智光秀が南光坊天海の正体だとするなら、自分の重臣の娘を将軍の乳母として大奥に住まわせ、陰の支配者となったとしても納得できます。

「かごめかごめ」の歌のとおりですね!

生きていた明智光秀!童謡「かごめかごめ」の意味と南光坊天海の正体 まとめ

明智光秀生存説は、単なる推測だけではなく書物の中にも残されています。

江戸時代後期の随筆『翁草』には、明智光秀が生きていたこと示す逸話があります。

殺された明智光秀は影武者で、その後77歳まで生きていたという伝説があったそうです。

また、ある言い伝えでは自決しようとした明智光秀を、妙心寺の和尚が思いとどまらせたといわれています。

これは一種の英雄史観ともいえますが、無視できるものでもないのかもしれません。

“三日天下”と笑われた明智光秀の下克上も、その後姿を変えて徳川250年を支配し続けたのかもしれませんね。

関ヶ原の戦いの裏切りは明智光秀が生きていた証拠→『関ヶ原の戦い・西軍裏切り真の黒幕!もうひとつの明智光秀生存説』